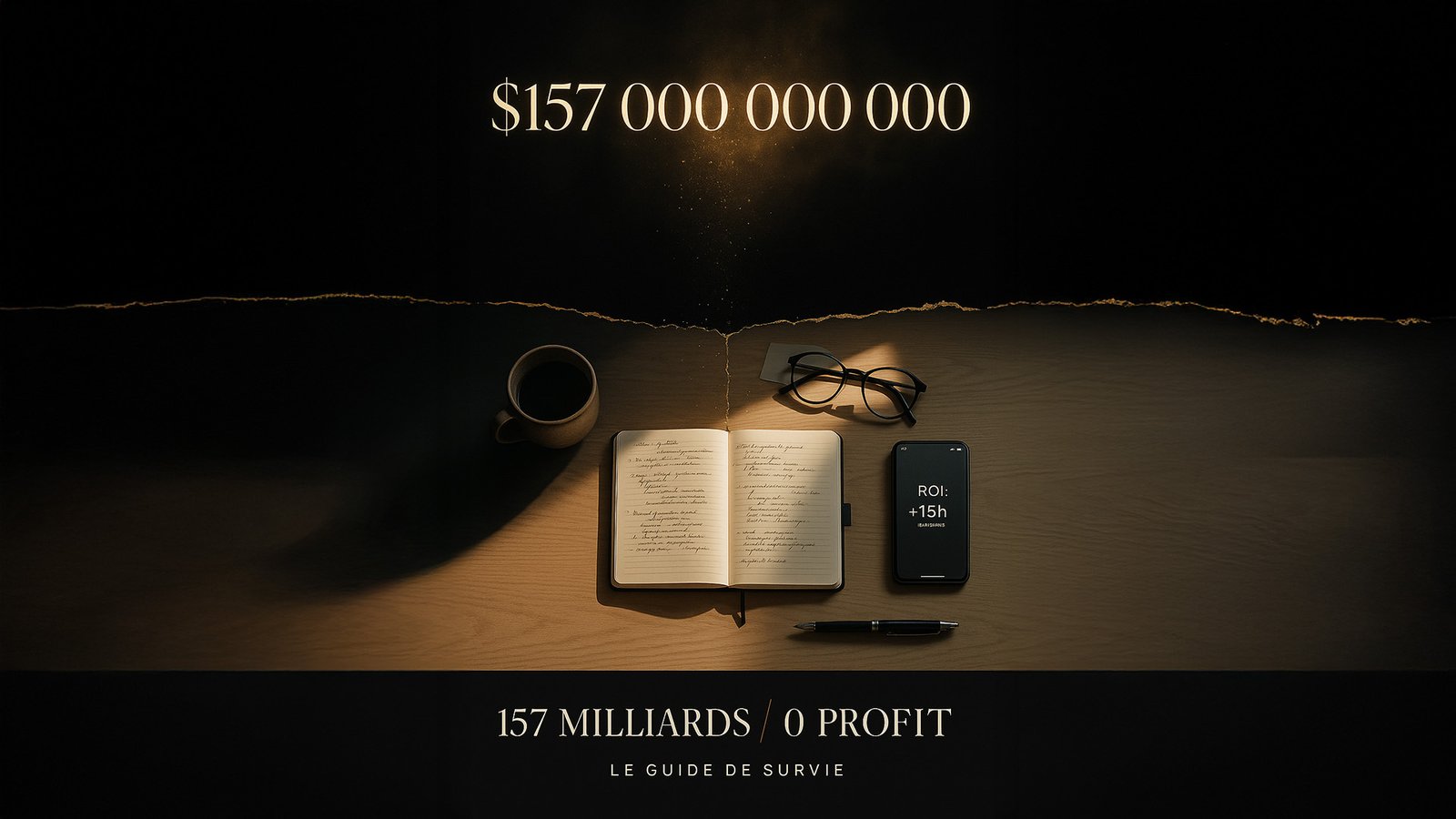

Lorsque Benjamin Riley, ancien associé de JP Morgan, observe la trajectoire d’OpenAI, une réminiscence l’envahit. Vingt-trois ans plus tôt, il évaluait une filiale d’Enron dont la valorisation astronomique masquait une absence totale de fondamentaux économiques. L’histoire se répète-t-elle ? Entre une valorisation de 157 milliards de dollars et des pertes abyssales, OpenAI cristallise les interrogations sur une possible bulle spéculative. Pour les dirigeants de PME, la question n’est pas de spéculer sur l’avenir de ces géants technologiques, mais de naviguer avec discernement dans un écosystème où l’ivresse financière côtoie l’innovation réelle. Voici le manuel de survie pour investir dans l’intelligence artificielle sans sombrer dans les mirages de la spéculation.

Anatomie d’une valorisation vertigineuse

Les chiffres ont cette propriété troublante de fasciner autant qu’ils égarent. Cent cinquante-sept milliards de dollars. C’est la somme à laquelle les investisseurs évaluent aujourd’hui OpenAI, cette entreprise qui a popularisé l’intelligence artificielle conversationnelle auprès du grand public. Pour mettre cette valorisation en perspective, elle dépasse celle de grandes maisons industrielles centenaires, d’institutions bancaires systémiques, de conglomérats qui emploient des centaines de milliers de personnes à travers le monde.

Pourtant, une donnée demeure obstinément absente de ce tableau glorieux : la rentabilité. Non seulement OpenAI ne génère pas de bénéfices, mais l’entreprise accumule des pertes considérables, brûlant plusieurs milliards de dollars annuellement pour financer son développement technologique et ses infrastructures computationnelles titanesques. Cette dichotomie entre valorisation stratosphérique et réalité économique déficitaire n’est pas sans précédent dans l’histoire des marchés financiers. Elle rappelle, avec une insistance presque dérangeante, d’autres épisodes où l’enthousiasme collectif a précédé des désillusions brutales.

Benjamin Riley, qui fut aux premières loges du scandale Enron en tant que banquier d’affaires, a récemment exprimé ses réserves avec une précision chirurgicale. Les parallèles qu’il établit ne sont pas de simples analogies rhétoriques. Ils touchent aux mécanismes fondamentaux qui président à la valorisation d’une entreprise : la transparence de sa structure, la solidité de son modèle économique, la cohérence entre ses promesses et ses réalisations concrètes.

Les signaux d’alerte que l’histoire nous enseigne

L’effondrement d’Enron en 2001 demeure inscrit dans la mémoire collective comme l’archétype de la dérive financière masquée par une rhétorique de l’innovation. Ce qui devait être le fleuron de la dérégulation énergétique américaine s’est révélé être une construction comptable sophistiquée destinée à dissimuler des pertes massives et des engagements hors bilan vertigineux. Les mécanismes de défaillance étaient multiples, mais certains signaux auraient pu, avec le recul, alerter les observateurs attentifs.

La complexité opaque de la structure organisationnelle constituait le premier de ces signaux. Enron avait créé un labyrinthe de filiales et d’entités satellites dont l’articulation échappait même aux analystes les plus chevronnés. Cette opacité n’était pas le fruit du hasard, elle servait une fonction précise : rendre impossible toute évaluation rigoureuse de la santé financière réelle de l’entreprise.

Le deuxième signal résidait dans le fossé abyssal entre les projections financières présentées aux investisseurs et la réalité opérationnelle du terrain. Les plans d’affaires exhibaient des courbes de croissance exponentielles, des marges bénéficiaires exceptionnelles, des parts de marché conquises à vitesse accélérée. La réalité, quant à elle, se révélait bien plus prosaïque : des actifs surévalués, des revenus anticipés qui ne se matérialisaient jamais, des coûts sous-estimés de façon systématique.

Le troisième signal, peut-être le plus révélateur, concernait la gouvernance même de l’entreprise. Un taux de rotation anormalement élevé parmi les cadres dirigeants, des départs soudains de personnalités clés, des tensions internes qui transparaissaient malgré les efforts de communication institutionnelle. Ces frictions n’étaient pas anodines, elles trahissaient des désaccords profonds sur la direction stratégique et, parfois, sur l’éthique même des pratiques déployées.

Lorsque Riley observe OpenAI à travers cette grille de lecture historique, certaines correspondances l’interpellent. La structure juridique hybride de l’entreprise, qui navigue entre organisation à but non lucratif et entité commerciale, crée une ambiguïté qui n’est pas sans rappeler les montages complexes d’Enron. Les revirements dans la gouvernance, avec des départs fracassants de membres fondateurs et des restructurations fréquentes du conseil d’administration, évoquent également cette instabilité caractéristique des organisations traversées par des tensions existentielles.

Ce que cela signifie pour votre entreprise

La tentation serait grande, à ce stade, de conclure qu’il faut fuir toute implication avec l’intelligence artificielle tant que le marché ne se sera pas stabilisé. Ce serait une erreur stratégique majeure, fondée sur une confusion entre deux niveaux d’analyse distincts. Le premier concerne la valorisation financière des entreprises qui développent ces technologies, sujet qui relève de la spéculation boursière et des dynamiques de marché. Le second touche à l’utilité opérationnelle concrète de ces outils pour améliorer l’efficacité, la qualité et la compétitivité de votre activité.

Qu’OpenAI soit surévalué ou non, que sa structure financière soit pérenne ou précaire, n’altère en rien le fait que ChatGPT peut effectivement vous faire gagner dix heures par semaine sur des tâches de rédaction ou d’analyse. Que les investisseurs de la Silicon Valley perdent des milliards dans un effondrement hypothétique ne changera rien au fait que des outils d’automatisation peuvent réduire vos erreurs de facturation ou optimiser votre gestion de stock.

La distinction est capitale. Vous n’êtes pas en train d’acheter des actions OpenAI. Vous n’êtes pas en train de parier sur la pérennité à vingt ans d’Anthropic ou de Google DeepMind. Vous êtes en train d’utiliser des technologies qui, aujourd’hui, résolvent des problèmes opérationnels réels dans votre entreprise. Le risque financier que vous prenez se limite à un abonnement mensuel de vingt euros, pas à une exposition de plusieurs millions sur des marchés secondaires illiquides.

Cette clarification posée, il n’en demeure pas moins que l’instabilité du secteur et les incertitudes sur la viabilité économique des acteurs dominants créent des risques indirects qu’il serait imprudent d’ignorer. Le premier de ces risques concerne la continuité de service. Si OpenAI devait connaître des difficultés financières majeures conduisant à une restructuration, à une acquisition ou, dans le pire des scénarios, à une cessation d’activité, les entreprises qui ont construit des processus critiques autour de ses outils se retrouveraient brutalement privées d’un maillon essentiel de leur chaîne opérationnelle.

Les cinq piliers d’une stratégie IA résiliente

Face à cette configuration incertaine où l’innovation technologique réelle coexiste avec une possible surévaluation spéculative, la prudence ne consiste pas à renoncer mais à structurer votre approche selon des principes de résilience. Ces principes ne sont ni techniques ni ésotériques. Ils relèvent du bon sens stratégique appliqué à un contexte d’incertitude.

Le premier pilier est celui de la diversification des fournisseurs. N’enchaînez jamais votre entreprise à un unique fournisseur de technologie, aussi dominant soit-il sur son marché. Cette règle, qui vaut pour vos approvisionnements en matières premières ou vos partenaires logistiques, s’applique avec une acuité particulière aux technologies émergentes. Si vous automatisez votre service client avec un chatbot, assurez-vous de connaître au moins deux alternatives crédibles que vous pourriez déployer en quelques jours si votre solution principale venait à défaillir. Si vous utilisez un outil de génération de contenu, familiarisez-vous avec les concurrents qui pourraient prendre le relais.

Cette diversification ne signifie pas nécessairement multiplier les abonnements et les coûts. Elle peut se limiter à une veille active, à des tests ponctuels de solutions alternatives, à la conservation de documentations permettant une migration rapide si nécessaire. L’objectif n’est pas la redondance systématique, mais la préparation à une éventuelle transition.

Le deuxième pilier concerne la propriété de vos données et de vos processus. L’une des dépendances les plus insidieuses que créent certains outils d’intelligence artificielle concerne les données que vous leur confiez et l’apprentissage que vous leur permettez. Si vous avez passé six mois à affiner les réponses d’un chatbot en lui enseignant les spécificités de votre métier, de votre offre, de votre clientèle, que se passe-t-il si ce service disparaît ? Avez-vous conservé la maîtrise de cet apprentissage, ou bien se trouve-t-il emprisonné dans une architecture propriétaire inaccessible ?

Les outils qui respectent des standards ouverts, qui permettent l’export de vos configurations, qui fonctionnent avec vos propres données sans les capturer définitivement, offrent une résilience bien supérieure aux solutions en silo fermé. Ce critère devrait peser lourdement dans vos choix d’adoption, particulièrement pour les fonctions critiques de votre activité.

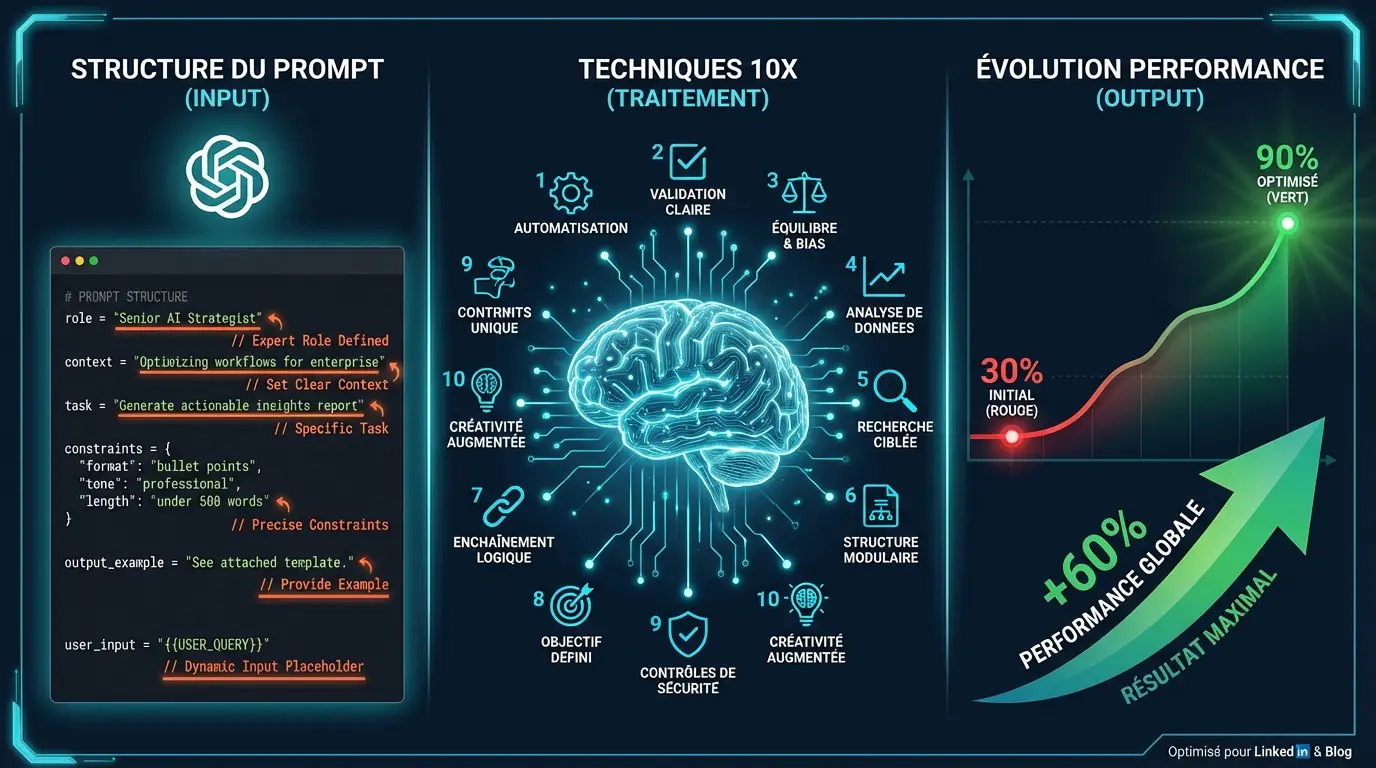

Le troisième pilier est celui de l’évaluation rigoureuse du retour sur investissement. Le marketing autour de l’intelligence artificielle atteint parfois des sommets de rhétorique creuse. On vous promet des révolutions, des disruptions, des transformations radicales. Ces promesses doivent être traduites en indicateurs concrets, mesurables, vérifiables. Combien de temps cette automatisation vous fait-elle réellement gagner ? Combien d’erreurs évite-t-elle ? Quel est son impact mesurable sur votre chiffre d’affaires ou votre marge ?

Un cabinet d’expertise comptable en Bretagne a déployé un système d’analyse de documents comptables par intelligence artificielle après avoir vu une démonstration spectaculaire lors d’un salon professionnel. Le vendeur promettait une réduction de quatre-vingts pour cent du temps de traitement. Après trois mois d’utilisation, un audit interne rigoureux a révélé que le gain réel se situait autour de quinze pour cent, et encore, uniquement sur un type particulier de documents parfaitement standardisés. Pour les documents atypiques ou les cas complexes, l’outil nécessitait autant de corrections manuelles que l’ancienne méthode.

Cette désillusion n’invalide pas l’intérêt de l’intelligence artificielle, elle souligne simplement que les promesses marketing doivent être confrontées à la réalité opérationnelle de votre contexte spécifique. Un gain de quinze pour cent peut être parfaitement satisfaisant s’il est réel, stable et obtenu pour un coût raisonnable. Un gain fantasmé de quatre-vingts pour cent qui ne se matérialise jamais représente, lui, un investissement raté.

Le quatrième pilier touche à la formation et à l’autonomie de vos équipes. Les outils d’intelligence artificielle évoluent rapidement, les interfaces changent, les fonctionnalités se multiplient. Une dépendance excessive à des consultants externes pour la moindre adaptation ou le moindre paramétrage crée une fragilité structurelle et des coûts récurrents difficilement maîtrisables. Investir dans la montée en compétence de vos collaborateurs, leur permettre de comprendre les logiques de ces outils plutôt que de se limiter à des usages répétitifs, constitue un facteur de résilience majeur.

Cette autonomie ne requiert pas nécessairement une expertise technique poussée. Il s’agit davantage d’une culture de l’apprentissage continu, d’une capacité à explorer, à tester, à ajuster sans attendre qu’une autorité externe valide chaque modification. Une PME de Nantes a constaté que sa meilleure stratégie d’adoption de l’IA n’était pas de recruter un expert dédié, mais d’allouer deux heures par semaine à trois collaborateurs curieux pour qu’ils explorent, expérimentent et partagent leurs découvertes avec le reste de l’équipe.

Le cinquième pilier, enfin, concerne la vigilance sur les coûts cachés. Le modèle économique de nombreux outils d’intelligence artificielle repose sur une tarification qui peut sembler attractive initialement mais qui évolue de façon imprévisible à mesure que votre usage s’intensifie. Des abonnements qui facturent au volume de requêtes peuvent voir leur coût exploser si vous automatisez un processus qui génère des centaines d’interactions quotidiennes. Des services qui offrent des tarifs promotionnels les premiers mois augmentent brutalement leurs prix une fois que vous êtes devenu dépendant.

Cette vigilance implique de modéliser votre coût sur douze ou vingt-quatre mois en fonction d’une croissance réaliste de votre usage, et non de se contenter du prix d’appel du premier mois. Elle suppose également de négocier, lorsque c’est possible, des plafonds de coûts ou des engagements tarifaires sur la durée. Les fournisseurs sérieux accepteront ces discussions. Ceux qui les refusent systématiquement devraient éveiller votre méfiance.

Les questions à poser avant tout engagement

Au-delà de ces principes généraux, l’évaluation concrète d’un outil ou d’un service d’intelligence artificielle peut s’appuyer sur une grille de questions précises. Ces questions ne requièrent pas de compétences techniques avancées. Elles relèvent de la diligence raisonnable que vous appliqueriez à tout investissement stratégique pour votre entreprise.

La première question concerne la pérennité du fournisseur. Non pas au sens de sa valorisation boursière ou de ses levées de fonds, mais de sa capacité à maintenir son service de façon stable sur les deux ou trois prochaines années. Une startup qui a levé deux millions d’euros et qui brûle cinq cent mille euros par trimestre sans revenus significatifs présente un risque de discontinuité évident. Une entreprise rentable, même modestement, offre une garantie de continuité bien supérieure. Une solution open-source maintenue par une communauté active présente une forme différente mais réelle de pérennité, indépendante de la survie d’une structure commerciale unique.

La deuxième question porte sur la clarté du modèle économique. Comment ce service gagne-t-il de l’argent ? Si la réponse n’est pas immédiatement compréhensible, ou si elle repose sur des hypothèses futuristes du type « nous monétiserons plus tard via des mécanismes que nous développons », la prudence s’impose. Les modèles économiques viables de l’intelligence artificielle existent : facturation à l’usage, abonnements échelonnés selon les fonctionnalités, licences professionnelles. Tout écart significatif par rapport à ces schémas éprouvés devrait susciter des interrogations.

La troisième question concerne les conditions de sortie. Que se passe-t-il si vous décidez d’arrêter d’utiliser ce service ? Pouvez-vous récupérer l’intégralité de vos données dans un format standard ? Les configurations que vous avez créées peuvent-elles être exportées ? Existe-t-il des pénalités contractuelles dissuasives ? Un fournisseur confiant dans la qualité de son service n’aura aucune réticence à garantir une sortie facile. Un fournisseur qui multiplie les obstacles à la résiliation révèle souvent par là même les faiblesses de son offre.

La quatrième question touche à la transparence technique. Sans exiger une divulgation complète des algorithmes utilisés, ce qui serait déraisonnable, vous êtes légitimement en droit de comprendre les grandes lignes du fonctionnement. Sur quelles données le système a-t-il été entraîné ? Comment gère-t-il vos informations confidentielles ? Quelles garanties offre-t-il contre les biais ou les erreurs ? Un discours nébuleux ou des réponses évasives sur ces sujets fondamentaux devraient immédiatement vous alerter.

La cinquième question, souvent négligée, concerne le support et l’accompagnement. Lorsqu’un problème survient, quelle est la réactivité du fournisseur ? Dispose-t-il d’une équipe de support compétente ou bien vous renvoie-t-il vers des forums communautaires et des documentations automatisées ? Pour des outils qui deviennent critiques dans votre activité, la qualité du support n’est pas un luxe, c’est une nécessité stratégique.

Les alternatives solides aux géants surévalués

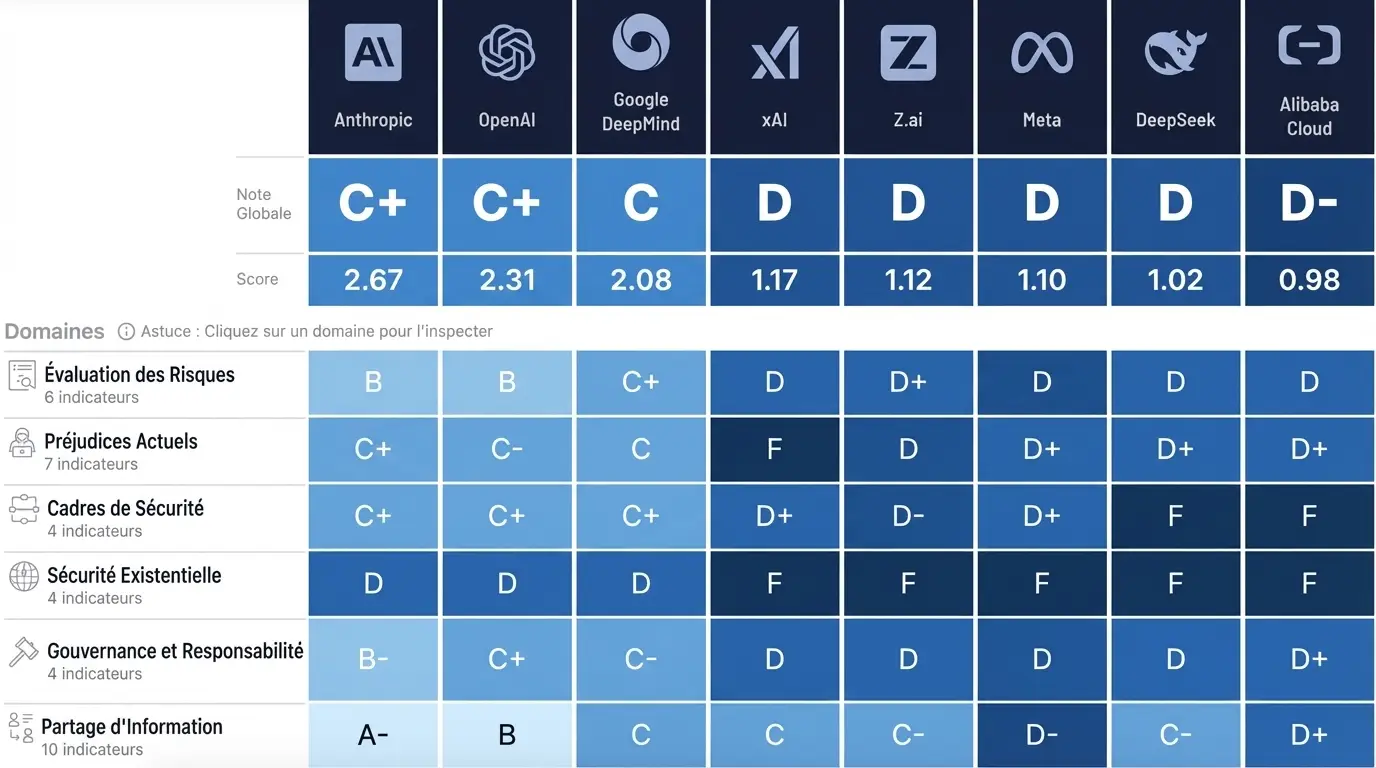

L’un des effets pervers de la concentration médiatique sur quelques acteurs dominants est de créer l’illusion qu’OpenAI, Google ou Microsoft épuiseraient l’univers des possibles en matière d’intelligence artificielle. La réalité de l’écosystème est infiniment plus riche et diversifiée. Des dizaines d’entreprises, souvent plus modestes dans leurs valorisations mais tout aussi performantes dans leurs domaines de spécialisation, proposent des solutions parfaitement adaptées aux besoins des PME.

Les modèles open-source constituent une catégorie particulièrement intéressante pour les entreprises qui souhaitent maîtriser leur destin technologique. Des projets comme Mistral AI en France, développant des modèles de langage performants sous licence ouverte, offrent une alternative crédible aux solutions propriétaires américaines. L’avantage n’est pas uniquement une question de souveraineté technologique ou de conformité réglementaire, bien que ces aspects aient leur importance. Il s’agit surtout de la possibilité d’héberger ces modèles sur votre propre infrastructure, de les personnaliser selon vos besoins spécifiques, et de ne jamais être otage d’un changement de politique tarifaire ou d’une défaillance externe.

Pour les entreprises qui ne disposent pas des compétences techniques nécessaires au déploiement de solutions open-source, des intermédiaires spécialisés proposent désormais des services d’hébergement et de maintenance de ces modèles. Vous bénéficiez ainsi de l’ouverture et de la flexibilité de l’open-source, tout en externalisant les aspects techniques complexes à des partenaires dont c’est le métier.

Au-delà des modèles de langage généralistes, une multitude d’outils sectoriels offrent des performances remarquables sur des cas d’usage spécifiques. Pour la génération d’images destinées au design et à l’architecture, des solutions comme Stable Diffusion ou Midjourney rivalisent, voire surpassent sur certains aspects les propositions des géants. Pour l’automatisation de processus documentaires, des entreprises européennes comme Docaposte ou Yooz proposent des solutions éprouvées, rentables, et ancrées dans une compréhension fine des réglementations locales.

Cette diversité est une richesse qu’il serait dommage d’ignorer par simple méconnaissance ou par effet de mode. Une stratégie d’adoption de l’intelligence artificielle mûrement réfléchie commence par une cartographie honnête de vos besoins réels, suivie d’une exploration large des solutions disponibles, avant de converger vers les outils qui offrent le meilleur équilibre entre performance, coût, pérennité et adéquation à votre contexte.

Construire une immunité face aux cycles spéculatifs

L’histoire économique est jalonnée de bulles spéculatives. La tulipomanie hollandaise du dix-septième siècle, la bulle des chemins de fer du dix-neuvième, la bulle internet de la fin des années quatre-vingt-dix, la crise des subprimes de deux mille huit. Chacune présentait ses particularités, mais toutes partageaient des mécanismes communs : un enthousiasme collectif déconnecté des fondamentaux économiques, une rhétorique de la nouveauté radicale justifiant l’abandon des règles d’évaluation traditionnelles, une contagion mimétique où l’investissement devient davantage un acte social qu’un calcul rationnel.

Que l’intelligence artificielle traverse actuellement une phase de surévaluation spéculative ne fait guère de doute pour les observateurs avertis. Les valorisations de certaines entreprises défient toute logique financière conventionnelle. Les promesses formulées excèdent largement ce que la technologie peut raisonnablement accomplir à court terme. L’argent afflue vers le secteur avec une générosité qui évoque davantage l’ivresse que la prudence.

Mais pour une PME qui ne joue pas sur les marchés financiers, qui n’achète pas d’actions et ne spécule pas sur des valorisations futures, cette bulle potentielle présente davantage d’opportunités que de risques. Les investisseurs qui perdront de l’argent dans un éventuel effondrement sont ceux qui ont parié des sommes considérables sur la pérennité à vingt ans de modèles économiques encore incertains. Vous, qui investissez quelques centaines d’euros mensuels dans des outils opérationnels qui vous font gagner du temps dès maintenant, ne courez pas ce risque.

Mieux encore, les périodes de correction spéculative créent souvent des opportunités remarquables. Lorsque les valorisations se dégonflent, les entreprises les plus solides survivent et se renforcent, tandis que les acteurs fragiles disparaissent ou se font racheter. Cette consolidation clarifie le paysage, élimine le bruit marketing, et permet aux utilisateurs finaux d’identifier plus facilement les solutions véritablement pérennes.

Votre immunité face à ces cycles spéculatifs se construit sur trois piliers. Le premier est la focalisation sur l’utilité opérationnelle immédiate plutôt que sur les promesses futuristes. Un outil qui vous apporte de la valeur aujourd’hui, mesurable et tangible, mérite votre attention. Un outil dont les bénéfices sont conditionnés à des évolutions hypothétiques mérite votre scepticisme.

Le deuxième pilier est la limitation de votre exposition financière. Tant que vos investissements dans l’intelligence artificielle restent modestes par rapport à votre budget global, tant qu’aucune fonction critique de votre entreprise ne dépend d’un fournisseur unique et fragile, vous conservez une marge de manœuvre confortable. Cette modération n’est pas de la timidité, c’est de la prudence stratégique.

Le troisième pilier est la culture de l’expérimentation mesurée. Ne pas investir dans l’intelligence artificielle par peur d’une bulle serait aussi dommageable que de s’y précipiter aveuglément. L’approche sage consiste à tester, à apprendre, à évaluer, à ajuster en permanence. Cette agilité intellectuelle vous permet de bénéficier des innovations réelles tout en vous préservant des excès spéculatifs.

L’intelligence artificielle au-delà du bruit médiatique

Ce qui se joue actuellement dans le secteur de l’intelligence artificielle dépasse largement les questions de valorisation financière ou de bulles spéculatives. Une transformation profonde des modes de production, de communication et d’organisation est en cours. Cette transformation ne sera pas uniforme, elle ne suivra pas une trajectoire linéaire, et elle ne bénéficiera pas également à tous les acteurs.

Mais pour les entreprises qui sauront distinguer l’essentiel de l’accessoire, qui investiront dans l’apprentissage plutôt que dans la spéculation, qui construiront leur stratégie sur des fondamentaux solides plutôt que sur des effets de mode, les opportunités sont considérables. Non pas les opportunités de devenir la prochaine licorne valorisée à des milliards, mais les opportunités bien plus concrètes d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts, d’offrir un meilleur service aux clients, de libérer du temps pour les activités à forte valeur ajoutée.

Le guide de survie que nous venons de parcourir n’est pas une recette miracle garantissant le succès. C’est un ensemble de principes de prudence et de discernement qui permettent de naviguer dans un environnement incertain sans tomber dans les pièges les plus évidents. Diversification des fournisseurs, propriété des données, évaluation rigoureuse du retour sur investissement, formation des équipes, vigilance sur les coûts cachés : ces cinq piliers ne sont pas révolutionnaires, ils sont simplement raisonnables.

La comparaison entre OpenAI et Enron que formule Benjamin Riley n’est pas une condamnation définitive, c’est un rappel salutaire. Un rappel que derrière les chiffres vertigineux et les promesses grandioses, les fondamentaux économiques finissent toujours par s’imposer. Un rappel que la complexité organisationnelle et l’opacité financière sont rarement le signe d’une solidité, mais souvent celui d’une fragilité masquée. Un rappel, enfin, que l’histoire a cette propriété dérangeante de se répéter, non pas à l’identique, mais avec suffisamment de similitudes pour que les leçons du passé éclairent les défis du présent.

Pour votre entreprise, le message est simple. Adoptez l’intelligence artificielle avec discernement. Testez, apprenez, mesurez. Ne pariez pas sur des valorisations hypothétiques, concentrez-vous sur des bénéfices concrets. Diversifiez vos sources, maîtrisez vos dépendances, formez vos équipes. Et surtout, gardez à l’esprit que les technologies passent, mais que les principes d’une gestion saine et prudente demeurent.

Cent cinquante-sept milliards de dollars, zéro profit. Ce paradoxe apparent dit quelque chose d’essentiel sur notre époque. Il dit l’ivresse des possibles, l’impatience des marchés, la confusion entre innovation technique et viabilité économique. Mais il ne dit rien sur ce que vous, chef d’entreprise pragmatique, devez faire demain matin pour améliorer votre activité. Et c’est précisément cette distinction qui fera la différence entre ceux qui survivront aux turbulences à venir et ceux qui les subiront.