Dans l’atelier feutré d’une agence parisienne, une architecte observe l’écran où défilent des dizaines de variations d’une même façade. Il y a trois ans, produire ces explorations formelles aurait mobilisé son équipe pendant une semaine. Ce matin, quarante minutes ont suffi. Cette compression temporelle ne relève pas du miracle technologique, mais d’une recomposition méthodique du processus créatif où l’intelligence artificielle s’insère à chaque étape, non pour remplacer la pensée architecturale, mais pour l’amplifier. De la recherche iconographique initiale jusqu’à la présentation client finale, chaque phase du projet architectural subit une métamorphose silencieuse qui interroge la nature même du geste créatif. Comment l’IA transforme-t-elle concrètement le parcours de conception ? Et surtout, comment préserver l’identité du concepteur dans ce nouveau paradigme assisté ?

L’atelier contemporain, entre tradition et mutation

L’architecture a toujours entretenu un rapport ambivalent avec ses outils. Chaque innovation technique, du tire-ligne à la planche à dessin en passant par AutoCAD puis le BIM, a suscité des résistances avant de s’imposer comme évidence. L’intelligence artificielle générative s’inscrit dans cette lignée de ruptures, mais avec une particularité troublante : elle ne se contente pas d’accélérer l’exécution, elle questionne la nature même de l’idéation.

Un architecte lyonnais, diplômé en deux mille huit et formé aux méthodes classiques de conception, confie son trouble face à cette transformation. Durant ses études, le processus créatif suivait un cheminement immuable : analyse du site, recherches référentielles dans des ouvrages spécialisés, esquisses au crayon explorant les volumes, puis passage progressif vers la modélisation numérique pour affiner le projet. Ce parcours, lent et parfois laborieux, possédait néanmoins une cohérence pédagogique. Chaque étape construisait une intimité avec le projet, une compréhension progressive qui se sédimentait au fil des semaines.

Aujourd’hui, ce même architecte observe ses jeunes collaborateurs aborder un projet différemment. Dès les premières heures, ils dialoguent avec des intelligences artificielles capables de générer des centaines d’images architecturales, de proposer des compositions spatiales inattendues, de suggérer des matérialités qu’aucune recherche manuelle n’aurait exhumée. Cette accélération vertigineuse du processus d’idéation crée à la fois de l’enthousiasme et un malaise. L’enthousiasme devant la profusion de possibles désormais accessibles. Le malaise face à une impression diffuse que quelque chose d’essentiel, une certaine lenteur méditative nécessaire à la maturation des idées, risque de se perdre dans cette précipitation assistée.

Cette tension entre célérité technique et profondeur conceptuelle constitue le fil conducteur de toute intégration réussie de l’intelligence artificielle dans le processus créatif architectural. Il ne s’agit pas de choisir entre tradition et innovation, mais de comprendre comment articuler intelligemment ces deux temporalités pour enrichir la conception plutôt que de l’appauvrir.

Phase première : la recherche iconographique, du livre à l’algorithme

Toute conception architecturale commence par une phase d’immersion culturelle et référentielle. Comprendre ce qui a été construit, identifier les courants esthétiques, s’imprégner de formes et de spatialités pour nourrir sa propre vision. Cette étape, jadis synonyme de longues heures passées en bibliothèque à feuilleter des monographies, des revues spécialisées, des catalogues d’expositions, subit aujourd’hui une métamorphose radicale.

Les outils de recherche iconographique assistés par intelligence artificielle, dont Pinterest demeure paradoxalement l’un des pionniers malgré sa simplicité apparente, transforment fondamentalement cette quête référentielle. L’algorithme ne se contente plus de retrouver des images correspondant à des mots-clés explicites. Il comprend les proximités sémantiques, détecte les affinités stylistiques, suggère des connexions visuelles que l’utilisateur n’aurait pas spontanément formulées.

Un cabinet d’architecture d’intérieur bordelais spécialisé dans les espaces commerciaux haut de gamme témoigne de cette évolution. Auparavant, constituer un moodboard pour un projet de boutique de luxe nécessitait plusieurs journées de recherche. Il fallait consulter des dizaines de magazines de décoration, visiter physiquement des lieux inspirants, photographier des détails de matériaux, compiler des références architecturales cohérentes. Aujourd’hui, leur processus s’est profondément modifié.

Ils commencent par définir l’univers sensoriel recherché à travers quelques images germinales, peut-être trois ou quatre photographies captant l’ambiance souhaitée. L’intelligence artificielle, qu’elle prenne la forme de Pinterest, de moteurs de recherche d’images spécialisés, ou d’outils dédiés au design, analyse ces références initiales et déploie un univers iconographique cohérent. Elle détecte les tonalités chromatiques dominantes, identifie les textures récurrentes, reconnaît les proportions spatiales, et propose des centaines d’images qui partagent ces qualités formelles sans être pour autant des duplicatas.

Cette amplification référentielle présente un double tranchant. D’un côté, elle démocratise l’accès à une culture visuelle mondiale que seuls les cabinets disposant de bibliothèques conséquentes ou de budgets de voyages d’étude pouvaient auparavant mobiliser. De l’autre, elle risque d’homogénéiser les sources d’inspiration si l’architecte ne prend pas soin de sortir des suggestions algorithmiques pour cultiver des références singulières.

Le véritable enjeu à cette étape n’est donc pas l’usage ou le refus de ces outils, mais le développement d’une capacité critique à les utiliser comme amplificateurs d’une recherche dont la direction reste définie par l’architecte. Accepter les suggestions de l’algorithme comme point de départ, mais les confronter à des recherches manuelles délibérément tangentielles, introduire des références issues de domaines non architecturaux, provoquer des collisions visuelles improbables que l’intelligence artificielle, malgré sa sophistication, n’aurait pas spontanément générées.

Phase seconde : l’idéation volumétrique, entre esquisse et génération

L’étape suivante du processus créatif, celle où les premières formes architecturales émergent, subit probablement la transformation la plus spectaculaire et la plus controversée. Car c’est ici que l’intelligence artificielle quitte le rôle confortable d’assistant documentaliste pour s’aventurer sur le territoire sacré de la création formelle elle-même.

Les outils de génération d’images par intelligence artificielle, Midjourney en tête mais également Stable Diffusion, DALL-E, et une constellation d’alternatives spécialisées, permettent désormais de produire des images architecturales d’un réalisme troublant à partir de simples descriptions textuelles. Cette capacité suscite des réactions passionnées qui oscillent entre fascination technophile et rejet catégorique.

Un jeune architecte marseillais, fraîchement diplômé et parfaitement à l’aise avec ces technologies, décrit son approche de l’idéation assistée par IA avec une lucidité rafraîchissante. Pour lui, ces outils ne remplacent en rien la phase d’esquisse traditionnelle. Ils la complètent et l’enrichissent selon une logique d’aller-retour itératif entre dessin manuel et génération algorithmique.

Son processus commence invariablement par des croquis rapides au crayon sur papier. Ces dessins, souvent schématiques et imparfaits, fixent l’intuition première, établissent les proportions générales, définissent les grands gestes architecturaux. Une fois ces esquisses réalisées, il les photographie et les utilise comme base pour interroger l’intelligence artificielle. Non pas en lui demandant de créer un bâtiment ex nihilo, mais en lui soumettant son esquisse accompagnée d’instructions précises sur l’ambiance recherchée, les matériaux envisagés, le contexte paysager.

L’IA génère alors des dizaines de variations qui interprètent son esquisse initiale selon différentes modalités formelles et matérielles. Certaines propositions s’avèrent décevantes, trop littérales ou au contraire trop éloignées de l’intention. Mais parmi cette profusion, émergent souvent des solutions inattendues, des articulations volumétriques auxquelles il n’aurait pas spontanément pensé, des traitements de façade qui enrichissent sa réflexion.

Il sélectionne alors les propositions les plus prometteuses, les annote, les critique, identifie ce qui fonctionne et ce qui échoue. Fort de cette analyse, il retourne à son carnet de croquis pour affiner son projet en intégrant certaines intuitions suggérées par l’algorithme tout en réaffirmant ses partis pris initiaux. Ce nouvel état du projet sert ensuite de base à une nouvelle itération avec l’intelligence artificielle, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une direction claire se cristallise.

Cette méthode hybride préserve ce que l’esquisse manuelle a d’irremplaçable : la lenteur réflexive, la connexion kinesthésique entre main et cerveau, la capacité à penser spatialement à travers le geste graphique. Mais elle y adjoint la puissance exploratoire de l’IA, sa capacité à générer rapidement des variations, à proposer des combinaisons formelles improbables, à visualiser avec un certain réalisme des intentions encore abstraites.

L’équilibre délicat réside dans le maintien de l’architecte comme auteur et non comme simple curateur de propositions algorithmiques. La tentation est grande, face à la facilité avec laquelle l’IA produit des images séduisantes, de se laisser porter par ses suggestions plutôt que d’imposer une vision personnelle. Résister à cette tentation demande une conscience aiguë de ses propres intentions conceptuelles et une discipline pour ne jamais déléguer à la machine les décisions fondamentales qui définissent l’identité d’un projet.

Phase troisième : la modélisation, quand l’IA devient assistante technique

Une fois la direction formelle établie, le projet entre dans sa phase de développement technique où l’esquisse se transforme en modèle tridimensionnel précis. Cette étape, historiquement chronophage et répétitive, bénéficie également de l’assistance de l’intelligence artificielle, mais selon des modalités différentes de la phase d’idéation.

Ici, l’IA n’intervient plus comme génératrice de formes mais comme optimisatrice de processus. Des plugins pour SketchUp, Rhino ou Revit intègrent désormais des fonctionnalités d’assistance qui accélèrent considérablement certaines tâches fastidieuses. Génération automatique de garde-corps sur des escaliers complexes, placement intelligent de fenêtres respectant des règles de composition architecturale, suggestion de structures porteuses optimisées selon les charges et les portées, ces automatisations libèrent du temps pour les réflexions à plus forte valeur ajoutée.

Un cabinet d’architecture nantais spécialisé dans les équipements publics a récemment intégré des outils d’IA dans sa phase de modélisation BIM. Leur constat est double. D’une part, des tâches qui monopolisaient auparavant des dessinateurs pendant des jours, comme la modélisation détaillée de façades répétitives ou la génération de plans de niveaux multiples avec adaptations contextuelles, s’effectuent maintenant en quelques heures grâce à des scripts assistés par IA qui comprennent les intentions architecturales et les déclinent automatiquement.

D’autre part, cette automatisation ne supprime pas le besoin de compétences humaines expertes. Au contraire, elle les déplace et les élève. Les architectes et dessinateurs doivent désormais maîtriser la logique de paramétrage de ces outils, savoir définir les règles que l’IA appliquera, vérifier la cohérence des résultats générés. Cette exigence de contrôle critique devient d’autant plus importante que les modèles produits alimentent directement les processus de construction et que toute erreur non détectée se répercute en coûts et délais sur le chantier.

La modélisation assistée par IA introduit également de nouvelles possibilités d’exploration paramétrique. Des outils permettent maintenant de générer des variations d’un même bâtiment selon différents scénarios, que ce soit pour optimiser les performances énergétiques, maximiser les vues, minimiser l’impact environnemental ou respecter des contraintes budgétaires. Ces explorations, qui auraient nécessité des semaines de modélisation manuelle pour chaque variante, se réalisent désormais en quelques heures, permettant une prise de décision éclairée basée sur des données comparatives objectives plutôt que sur des intuitions approximatives.

Phase quatrième : le rendu, de la représentation à l’hyperréalisme

La phase de rendu, moment où le projet se matérialise visuellement pour être présenté au client ou aux autorités d’urbanisme, constitue probablement le domaine où l’intelligence artificielle produit les résultats les plus immédiatement spectaculaires. La qualité visuelle accessible aujourd’hui avec des outils comme Lumion, Enscape, ou même directement via des générateurs d’images IA, aurait nécessité il y a dix ans des budgets considérables et le recours à des studios de visualisation spécialisés.

Un architecte toulousain qui réalise principalement des maisons individuelles haut de gamme témoigne de cette démocratisation du photoréalisme. Auparavant, produire trois ou quatre perspectives extérieures de qualité pour une présentation client représentait plusieurs jours de travail. Il fallait modéliser minutieusement chaque détail, placer et paramétrer l’éclairage, choisir et appliquer des textures réalistes, lancer des calculs de rendu qui monopolisaient l’ordinateur pendant des heures.

Aujourd’hui, son processus s’est radicalement simplifié. Il modélise son projet dans SketchUp avec un niveau de détail raisonnable, exporte quelques vues clés, et utilise soit un moteur de rendu temps réel comme Enscape pour obtenir des images de qualité en quelques minutes, soit des outils d’IA générative spécialisés dans l’architecture qui transforment ses vues modélisées en rendus photoréalistes en quelques secondes.

Cette facilité d’accès à l’hyperréalisme soulève néanmoins des questions éthiques et communicationnelles importantes. Un rendu trop séduisant, qui gomme les imperfections inévitables de la réalité construite, ne crée-t-il pas des attentes irréalistes chez le client ? L’architecte doit-il délibérément conserver une certaine stylisation graphique pour signifier que l’image présentée est une représentation et non une photographie du futur bâtiment ?

Certains cabinets adoptent une approche nuancée en produisant deux types de rendus pour leurs présentations. Des images hyperréalistes pour communiquer l’ambiance et la matérialité du projet, permettant au client de se projeter émotionnellement dans l’espace futur. Et parallèlement, des représentations plus stylisées, proches du dessin à main levée colorisé, qui signalent clairement leur statut d’interprétation conceptuelle et laissent une part d’imaginaire au client.

L’intelligence artificielle générative introduit également de nouvelles possibilités créatives dans le domaine du rendu. Des outils permettent maintenant de générer des variations atmosphériques d’une même scène, de tester différentes heures de la journée, différentes saisons, différents états d’occupation de l’espace. Un architecte peut ainsi présenter non pas une image figée de son projet, mais une famille d’ambiances possibles qui enrichissent la compréhension spatiale et temporelle du lieu.

Phase cinquième : l’itération, quand le client devient co-créateur assisté

La relation entre architecte et client a toujours comporté une dimension itérative. Les premiers plans suscitent des réactions, des demandes d’ajustements, des incompréhensions qu’il faut clarifier. Ce dialogue projectuel, souvent frustrant pour les deux parties, subit lui aussi une transformation notable grâce aux outils d’IA.

Des plateformes émergent qui permettent au client de visualiser différentes options de finitions, de couleurs, de mobilier, directement sur des rendus du projet. Ces outils, qui combinent modélisation 3D et intelligence artificielle, permettent des modifications en temps réel qui seraient impossibles avec des méthodes traditionnelles. Le client peut littéralement cliquer sur un mur et tester différents revêtements, changer la couleur d’une menuiserie, repositionner des cloisons légères, et voir immédiatement le résultat.

Un architecte d’intérieur parisien qui travaille principalement sur des rénovations d’appartements de standing a intégré ces outils dans sa pratique avec un succès notable. Ses réunions avec les clients, autrefois sources de malentendus et de validations approximatives, sont devenues des séances de co-création où les décisions se prennent de manière collégiale et informée.

Lors d’une récente rénovation d’un appartement haussmannien, le choix du parquet constituait un point de blocage. Le client hésitait entre trois essences de bois, incapable de se projeter à partir d’échantillons physiques. L’architecte a chargé son modèle 3D de l’appartement dans un outil de visualisation assisté par IA, et en quelques minutes, le client a pu voir son futur salon avec chacune des trois options de parquet, sous différents éclairages, avec ses propres meubles positionnés. La décision, auparavant source d’anxiété, s’est prise sereinement en quelques instants.

Cette transparence accrue du processus de décision modifie la posture de l’architecte. Il devient moins un oracle détenteur d’un savoir inaccessible et davantage un guide qui accompagne le client dans l’exploration de possibilités rendues visibles par la technologie. Cette évolution peut être vécue comme une perte d’autorité ou au contraire comme une opportunité de construire des relations clients basées sur la confiance et la compréhension mutuelle plutôt que sur l’asymétrie d’information.

Les équilibres à préserver : identité créative versus assistanat algorithmique

Au terme de ce parcours à travers les différentes phases du processus créatif architectural augmenté par l’intelligence artificielle, une question fondamentale demeure : comment préserver l’identité créative, la singularité de l’approche conceptuelle, dans un environnement où les outils proposent en permanence des solutions prémâchées ?

Cette interrogation traverse toutes les disciplines créatives confrontées à l’IA générative. Un architecte bordelais, qui enseigne également en école d’architecture, observe avec inquiétude une tendance chez certains étudiants à se reposer excessivement sur les suggestions algorithmiques au détriment du développement de leur propre langage formel. La facilité avec laquelle l’IA génère des images architecturales séduisantes crée une tentation de l’immédiateté qui court-circuite le processus lent et parfois douloureux de maturation d’une pensée architecturale personnelle.

Cette dérive n’est pourtant pas une fatalité. Elle résulte d’un usage passif des outils, où l’utilisateur se positionne comme consommateur de solutions plutôt que comme auteur utilisant l’IA comme amplificateur de sa propre vision. La différence est subtile mais cruciale. Dans le premier cas, l’architecte demande à l’IA de créer pour lui. Dans le second, il utilise l’IA pour explorer plus rapidement et plus largement les implications de ses propres intentions conceptuelles.

Plusieurs stratégies permettent de cultiver cet usage actif et critique de l’intelligence artificielle. La première consiste à toujours commencer par une phase de réflexion et d’esquisse manuelle avant de solliciter l’IA. Cette discipline garantit que les grandes orientations du projet émanent de l’architecte et non de l’algorithme. L’IA intervient ensuite pour enrichir, challenger, développer ces intuitions initiales, mais ne les génère pas ex nihilo.

La deuxième stratégie implique de cultiver délibérément des références culturelles et esthétiques en dehors du champ architectural dominant. Si l’on interroge l’IA uniquement avec des termes génériques, on obtient des résultats génériques, car l’algorithme synthétise les tendances majoritaires présentes dans ses données d’entraînement. En revanche, nourrir ses prompts de références artistiques spécifiques, de mouvements esthétiques singuliers, de vocabulaires formels inhabituels, permet d’orienter l’IA vers des territoires moins explorés et donc plus personnels.

La troisième stratégie, peut-être la plus exigeante, consiste à développer une compétence méta-cognitive de vigilance critique permanente. Se demander systématiquement, face à une proposition générée par l’IA : pourquoi cette solution me séduit-elle ? Est-ce parce qu’elle résonne avec mes intentions profondes pour le projet, ou simplement parce qu’elle est visuellement attractive ? Cette discipline d’auto-questionnement préserve l’architecte du piège de la séduction superficielle.

Les compétences émergentes du concepteur augmenté

Cette reconfiguration du processus créatif par l’intelligence artificielle ne se contente pas de modifier les méthodes existantes. Elle fait émerger de nouvelles compétences professionnelles qui, dans quelques années, deviendront probablement aussi fondamentales que la maîtrise du dessin technique ou des logiciels de CAO.

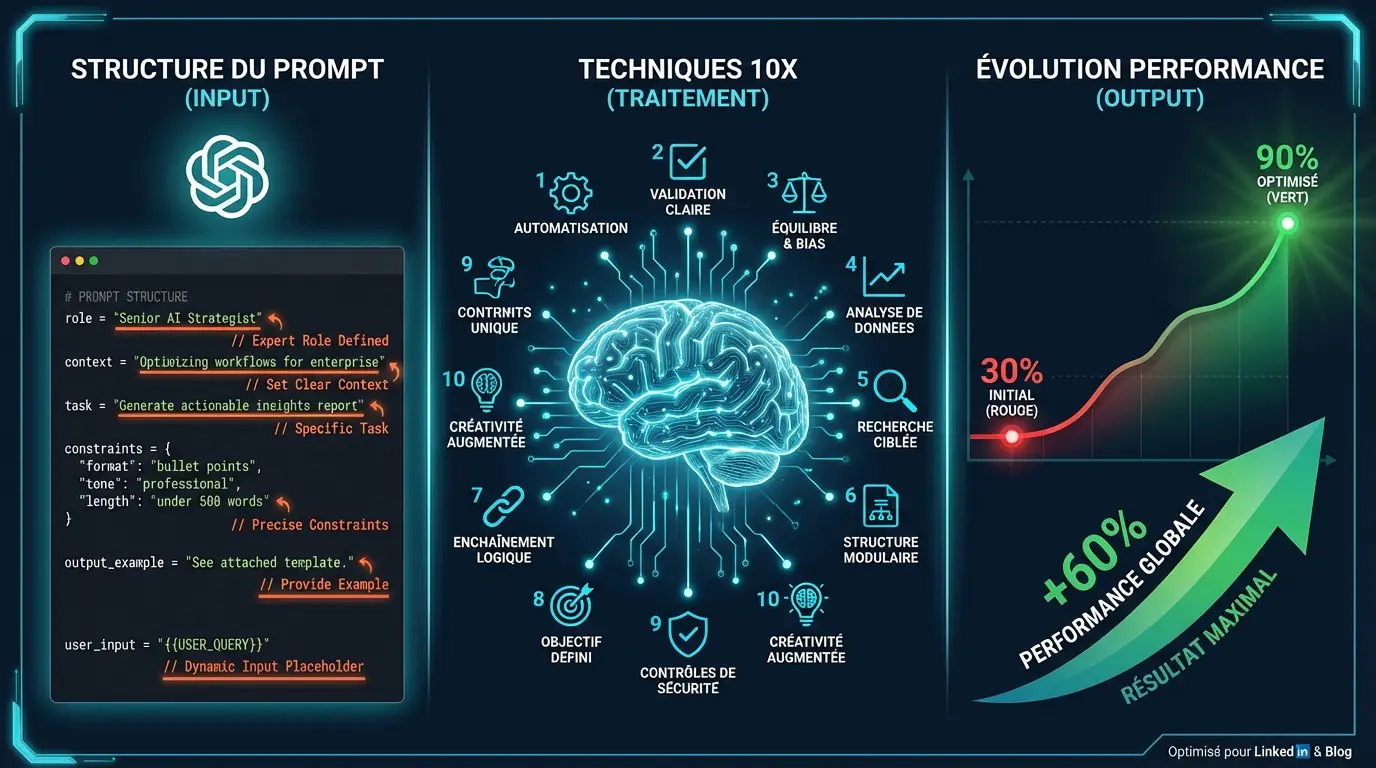

La première de ces compétences émergentes concerne ce que l’on pourrait nommer l’ingénierie du prompt, cette capacité à formuler des instructions précises et évocatrices pour guider l’intelligence artificielle vers les résultats souhaités. Contrairement à une idée répandue, cette compétence ne se réduit pas à une simple maîtrise linguistique. Elle requiert une compréhension fine de la logique sous-jacente des modèles d’IA, de leurs forces et de leurs limitations, de la manière dont ils interprètent et pondèrent les différents éléments d’une instruction.

Un architecte lyonnais qui a développé une expertise reconnue dans la génération d’images architecturales par IA explique que ses meilleurs prompts ne sont jamais de simples descriptions factuelles. Ils intègrent des références stylistiques précises, des métaphores visuelles évocatrices, des paramètres techniques spécifiques concernant l’éclairage ou la composition, le tout orchestré selon une séquence logique qui guide progressivement l’algorithme vers le résultat recherché. Cette compétence s’acquiert par l’expérimentation, l’analyse des réussites et des échecs, l’étude des approches développées par d’autres praticiens.

La deuxième compétence émergente touche à ce que l’on pourrait appeler la curation assistée, c’est-à-dire la capacité à sélectionner rapidement, parmi une profusion de propositions générées par l’IA, celles qui méritent d’être approfondies. Face à des dizaines ou des centaines d’images produites en quelques minutes, l’architecte doit développer un discernement accéléré, une forme d’intuition entraînée qui identifie instantanément les pistes prometteuses.

Cette compétence ne s’improvise pas. Elle repose sur une culture architecturale solide, une clarté conceptuelle concernant les objectifs du projet, et paradoxalement sur une capacité à reconnaître la nouveauté authentique dans un océan de variations superficielles. L’IA excelle à produire des variations infinies sur des thèmes connus. Identifier les propositions qui introduisent véritablement quelque chose d’inédit demande une éducation du regard qui dépasse largement la simple appréciation esthétique.

La troisième compétence, peut-être la plus complexe, concerne l’orchestration de workflows hybrides où interventions humaines et traitements algorithmiques s’articulent de manière fluide. Savoir à quel moment passer de l’esquisse manuelle à la génération IA, quand solliciter un moteur de rendu temps réel plutôt qu’un générateur d’images, comment intégrer les retours clients dans un processus itératif assisté, toutes ces décisions demandent une compréhension fine des forces et faiblesses de chaque outil et de leur complémentarité.

Ces nouvelles compétences ne remplacent évidemment pas les fondamentaux de l’architecture. La compréhension spatiale, la maîtrise des enjeux constructifs, la sensibilité contextuelle, la culture architecturale, demeurent absolument essentielles. Mais elles s’y ajoutent, créant un profil professionnel enrichi qui combine pensée architecturale classique et littératie technologique avancée.

Les limites actuelles et les frustrations persistantes

Malgré les avancées spectaculaires de l’intelligence artificielle dans le domaine de la conception architecturale, de nombreuses limitations demeurent qui tempèrent l’enthousiasme et rappellent que nous sommes encore aux prémices de cette révolution technologique.

La première frustration concerne la cohérence spatiale et constructive des propositions générées par l’IA. Les images produites peuvent être visuellement séduisantes tout en étant architecturalement absurdes. Des fenêtres qui flottent sans appui, des structures porteuses impossibles, des proportions irréalistes, des matériaux dont la mise en œuvre défie les lois de la physique. Cette déconnexion entre séduction visuelle et faisabilité technique oblige l’architecte à un travail permanent de vérification et de correction qui peut rapidement annuler les gains de productivité espérés.

Un architecte marseillais spécialisé dans les bâtiments à ossature bois témoigne de cette difficulté. Les images générées par l’IA pour ses projets proposent souvent des assemblages de poutres spectaculaires mais constructivement impossibles, ou des porte-à-faux qui nécessiteraient des sections de bois hors normes. Il doit systématiquement reprendre ces propositions, les analyser avec son bureau d’études structure, et souvent constater que la beauté algorithmique ne résiste pas à la confrontation avec les contraintes réelles de la construction.

La deuxième limitation touche à la difficulté de maintenir une cohérence stylistique à travers les différentes vues d’un même projet. L’IA génère chaque image de manière relativement indépendante, et garantir que la façade nord partage les mêmes parti pris formels que la façade sud, que les perspectives extérieures soient cohérentes avec les vues intérieures, demande un travail minutieux de paramétrage et souvent de retouche manuelle.

La troisième frustration concerne les détails architecturaux. L’IA excelle dans la production de vues d’ensemble atmosphériques, mais dès que l’on s’approche des détails constructifs, des jonctions entre matériaux, des points singuliers qui font la qualité d’une architecture, les propositions deviennent floues, approximatives, inutilisables. Cette faiblesse oblige à maintenir un travail traditionnel de conception détaillée qui ne bénéficie pas encore de l’assistance algorithmique.

Ces limitations ne sont pas des défauts insurmontables. Elles reflètent simplement l’état actuel de la technologie et délimitent le champ du possible. Les connaître permet d’utiliser l’IA de manière réaliste, en capitalisant sur ses forces, l’exploration formelle rapide et la production de visualisations atmosphériques, tout en assumant que certaines phases du processus créatif demeurent du ressort exclusif de l’expertise humaine.

Vers une architecture augmentée

Au terme de cette exploration des transformations induites par l’intelligence artificielle dans le processus créatif architectural, une évidence s’impose : nous assistons non pas à un remplacement du concepteur par la machine, mais à l’émergence d’une pratique augmentée où l’humain et l’algorithme collaborent selon des modalités encore en cours d’invention.

Cette collaboration n’est fructueuse que si elle respecte certains principes fondamentaux. Le premier est le maintien de l’architecte comme auteur et décideur final. L’IA propose, suggère, génère, mais ne décide jamais. Chaque choix formel, chaque orientation conceptuelle, chaque arbitrage entre des solutions alternatives, demeure du ressort de l’architecte qui engage sa responsabilité professionnelle et sa signature créative.

Le deuxième principe concerne l’équilibre entre efficacité et profondeur réflexive. L’IA permet d’aller plus vite, mais cette rapidité ne doit pas conduire à une superficialité de la pensée architecturale. Les phases de maturation lente, de questionnement, de remise en cause, restent essentielles. L’accélération technologique doit servir à multiplier les explorations et à enrichir la réflexion, non à court-circuiter le temps nécessaire à l’émergence d’une architecture véritablement pensée.

Le troisième principe touche à la formation et à la transmission. Les écoles d’architecture sont confrontées à un défi considérable : comment former des étudiants à ces nouveaux outils sans négliger l’apprentissage des fondamentaux, du dessin à main levée à la compréhension constructive ? Comment cultiver une maîtrise technique avancée tout en préservant le développement d’une sensibilité architecturale personnelle ?

Plusieurs écoles expérimentent des approches pédagogiques innovantes où l’IA est introduite non comme un raccourci permettant d’esquiver les difficultés de l’apprentissage, mais comme un outil de confrontation et d’enrichissement. Les étudiants doivent d’abord développer manuellement leurs projets, puis utiliser l’IA pour les challenger, identifier des alternatives, pousser leurs intentions initiales dans des directions inattendues. Cette méthode préserve l’acquisition des compétences fondamentales tout en développant la littératie technologique indispensable à la pratique contemporaine.

L’architecture a traversé de nombreuses révolutions technologiques sans perdre son essence. L’arrivée de la perspective géométrique à la Renaissance, l’invention du béton armé au début du vingtième siècle, la généralisation de la conception assistée par ordinateur dans les années quatre-vingt-dix, chacune de ces transformations a été accompagnée de discours apocalyptiques prédisant la fin de l’architecture telle qu’on la connaissait. Chaque fois, la discipline s’est adaptée, a intégré les nouveaux outils, et a continué à produire des œuvres qui expriment les aspirations humaines à travers la matérialisation d’espaces habitables.

L’intelligence artificielle générative s’inscrit dans cette lignée. Elle ne signe pas la fin de l’architecte créateur, elle redéfinit simplement les contours de sa pratique. Comme toute technologie puissante, elle peut être utilisée de manière appauvrissante ou enrichissante. C’est le discernement, la culture, l’exigence conceptuelle de ceux qui la manient qui déterminent si elle servira à produire une architecture de surface ou à approfondir la réflexion spatiale.

L’avenir de la conception architecturale ne se trouve ni dans un rejet passéiste des outils numériques ni dans une fascination technophile aveugle. Il réside dans une forme de sagesse pratique qui sait mobiliser la puissance calculatoire de l’intelligence artificielle tout en préservant l’irremplaçable capacité humaine à concevoir des espaces porteurs de sens, d’émotion, de pertinence contextuelle. Cette synthèse entre tradition et innovation, entre lenteur méditative et rapidité exploratoire, entre geste manuel et génération algorithmique, constitue le défi passionnant de l’architecture contemporaine.